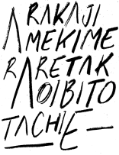

MUSIC VIDEO

LISTEN

NOVEL

青

その日の昼過ぎ、編集長から電話があり「娘がどうしてもスーさんに会いたいって聞かないんだ」とホームパーティーに誘われた。以前、小渕先輩から聞いた記憶だと、編集長夫婦は子供に恵まれず、里親制度で新しい家族を迎えたということだった。私のことをどう話したのか、問い詰めたが編集長は知らないとしか答えない。脈絡のない話だったが、一人で家にいても落ち込むだけだからありがたかった。オンラインの打ち合わせをこなし、プレスリリースの文章を書くと、約束の時間になった。表からカリカリと乾いたエンジン音が聞こえ、私は部屋を出た。

編集長の家は吉祥寺の一戸建だった。数年前にウッディで和モダンな雰囲気にリノベーションし、雑誌でも度々紹介されている。出迎えてくれた編集長夫人は銀色の髪をまとめ、小さい顔にはっきりとしたパーツが並ぶ、華やかさと知的さが同居する女性だった。元美容師で今は高齢者向けの訪問美容会社を経営しているらしい。

「初めまして。待ってたのよ」屈託のない笑顔でリビングへ通された。編集長はソファに座るやiPadを取り出す。

「あなたね。輪河さん来たんだからやめなさい」夫人はパタパタと階段に向かい、二階へ向かって「青、いらっしゃったわよ」と呼びかけた。しかし返事はない。

「あなた青は?」

「知らないよ。僕も今帰って来たんだから」

「まったく目を離すとすぐ、どっか行っちゃう子で。じきに帰ってくるから」夫人はキッチンへ向かう。

編集長はiPadと睨めっこしながら「すぐ終わらせるんで。くつろいじゃってて」と、斜め向かいのスツールを私に勧めた。

「素敵な方ですね」腰を下ろし、キッチンに立つ夫人の後ろ姿を見る。

「だろー。ぼくにはもったいない」編集長は大きな声で言う。

「わざとらしいわよ」夫人の声が聞こえる。長年連れ添ったあうんのグルーヴ。ホームドラマのようだ。

「娘さんとお会いする前に、私のことを、どう紹介したのか教えてくれません?」

「だから、覚えがないんだ。寝言で言ったのかな」

「とぼけないでください」

「本当だよ」顔を上げる。「普段ほとんど話さないのに、突然、父さんの会社に輪河鈴って子がいるだろ、会わせろって。こんなこと初めてで、こっちがびっくりしてるんだ。でも、来てくれて感謝してるよ」

再び画面に目を落とす。

「なんの作業されてるんですか?」校正のようだった。編集長が自らやるのは珍しい。

「スーさんはさ、この仕事どう思ってる?」

「まだ話せるようなキャリアもないので」記憶では、大学を卒業して未就職だと実家に帰らねばならないから、受かりそうな会社を探し、最初に内定をもらったのが『東京物語』だった。だから特に語るべきことはないはずだ。

「面接でさ『編集ってのは、人が何かを伝える時に必要な技能で、それは今後どんなに科学が発達しても無くなることがない』ってスーさん言ったでしょ」

「はい」どうしても実家に戻りたくなかった輪河鈴は、小渕先輩に頼み、入社試験でどう答えれば良いかアドバイスを貰い、それをそっくりそのまま口にしていた。

「あれ、僕が昔よく言ってたセリフでさ」

「え、そうなんですか」とりあえず、とぼけて様子を窺った。

「いや、いいんだ。ブッチの紹介って時点で採用は決めてたし」

「ありがとうございます」

──丸石ばかりじゃ面白くないって変な形の石ばっか取るんだよ。ウチの社長は。

ふと小渕先輩の言葉が浮かんだ。

「ぼくはね、人間と動物の違いは、意味を求めるところだと思うんだ」

「なんで生まれてきたのかとか?」

今の私がそうだなと思った。

「そう。だからヒトは物語を生み出した。起承転結や、因果とか、テーマとかさ。物語の構造を現実に当てはめると、混沌とした世界に秩序を見出せる気がする。解像度が上がるっていうのかな。だから子供はおとぎ噺や昔話を繰り返しせがむ」

「大人になっても映画を見たり、漫画や小説を読みますよ」

「うん。我々は生きてる限り意味を求めるからさ。編集ってのはね、スーさん、秩序を生み出す技術なんだ。整理し、並べて、テーマを伝える。でもさ、長くやってると、わかりやすい物ばかり作ってていいのかなって思うわけ。世界には混沌もある、いや、むしろそっちが本当の姿じゃないかって」

キッチンからトントンとカッティングボードを叩く音が聞こえる。そのリズムに合わせて携帯が鳴った。「なんだいよ、いいとこなのに」ぎょろっとした目を細めて編集長は電話に出る。

「あ、ブルー? スーさんもう待ってるよ。え、なんでそんなとこ。いや訊いてみっけど」携帯を耳に押し当てたまま、片手でごめんのポーズをする。「娘がさ、スーさんにプレゼント探して今、千葉にいるから迎えがほしいって。悪いけど一緒に来てもらってもいいかな」

断る理由はない。

滞在時間わずか二十分で家を後にする。

「こんなことだろうと思った」夫人は形の良い眉をひそめた。

編集長の車は、丸くて可愛いデザインに不釣り合いな蠍のエンブレムが入ったイタリア車で、首都高に入ると本性を明かすかのようにグンと加速した。街灯が倍速で後ろへ遠ざかっていく。

「あいつ、なんで千葉なんかまで」ため息をつく「スーさん、カバンからiPad取ってくんない?」後部シートに親指を向ける。

「あぶないですよ」

「チェックバックを読み上げてほしいんだ」

iPadを渡すと、編集長はロックを解除して私に戻す。至る所に赤の入った原稿が開いた。

「あれ、このインタビューって小渕さんがやってたんじゃ」

「そうだよ。ぼくが十代からずっと好きなアーティストでさ。ブッチに譲ってもらったの」

著名な現代美術家だった。

「近々、回顧展が予定されてますよね」

「そう、その図録に作家のインタビューを収録するって話でさ。でも、この人って、一つの画面に毒も栄養も、光も闇も全部入れて表現するスタイルじゃん。この世界はあんたらが思うほど簡単じゃないぜって感じで」

「そうかもですね」輪河鈴の記憶から『燃えている』という作品を思い出す。紙で作った炎をコラージュし、人間の物語を記したページが燃え上がるような、命の狂騒をイメージさせる内容だった。

「アートをどう感じるかなんて自由なのに、わかりやすくするため本人に解説頼むってどうなの?」

「時代なんですかね」

「芸術家にとっては災難だよ。『秘すれば花なり』って世阿弥も言ってる。全てを明かしちゃうより、適度に秘密を残した方がいいんだ。スーさんに頼んでたオカルトサイトだってそうだよ」

事故前、輪河鈴は不思議現象をまとめたニュースサイトの配信に携わっていた。社内では新人が任される仕事だ。

「どこがですか?」能楽の記事を書いた記憶はない。

「オカルトってラテン語で『隠されたもの』って意味なの。秘密にすることで力が生まれる。隠すこと自体が秘技っていうね、それもまた編集の大事な技術の一つだよ」

編集長はいつになく饒舌だった。仕事に取り組む私を見て、自らの編集論をつまびらかにしてくれているようだった。

「この記事は、編集長が取材されたんですか」iPadに目を落として訊いた。燃え盛るように赤い原稿だった。

「うん」悩ましげに吐息を漏らすと、編集長はアクセルを緩め、車を左車線に移した。エンジン音が幾分静まる。「インタビューも盛り上がって、ご本人は何でも好きに書いてくれって。で、思い入れたっぷりの文章送ったら、側近に一人細かいこと言ってくるのがいてさ」

「いますね。それが仕事だと思ってる人」

「言うねースーさん」編集長は力なく笑って「こんなことならブッチに任せとけばよかった」と肩を落とした。

赤字の訂正は、向こうが載せてほしい文章だった。しかしそのままでは前後と流れが合わない。意味不明な箇所もあり、相手の気持ちを汲み取りつつ、こちらの言いたいことも組み込んでリライトしていく。お互い文句を言いながら、目的地の北欧雑貨店が見える頃には改稿が完成した。

メールの送信音に合わせ「助かったよ」と編集長は頭を下げた。

「どういたしまして」私が考えた言い回しもいくつか採用され、けっこう面白かった。やっぱりこの仕事は嫌いじゃないなと思った。

「また何かで埋め合わせするよ」

車は高速を降り、一般道を走っている。目的地はもうすぐだ。

「ありがとうございます。でも喜ぶのはまだ早いかも」

「不吉なこというね」

赤信号で止まる。

「校了までは気を抜かない方がいいと思いますよ。一度エンジン切るとまたテンション上げるのに時間かかるから」

「さすがに二度目の戻しはないでしょ」と大あくびをする編集長。明らかにスイッチを切った。

青と黄色の大きな看板が立つ十字路を右折し、スピードを緩め、駐車場へ。店舗に近い空きスペースを探す。

「スーさんに話すことじゃないんだけどさ」徐行しながら編集長から父親モードへ変わっていく。「最近、娘のことがわかんないんだ」

「難しいですよね。思春期って。自分で自分のことがわからなくなることもありますから」どこかで聞いた台詞を言いながら、それは私のことだろうと思う。

「娘の部屋から大金が出てきてさ」

意外な告白に少し驚いた。

「バイトされてるんじゃないですか」

「現金を何十万も女子高生に渡す仕事ってなんだろな」

独り言のように呟く。

「奥さまには相談されたんですか?」

「青は自分の才覚でビジネスしてるんでしょうって。勝手に部屋に入ったことを咎められたよ」

「それは確かにキモいですね」

「僕の画集を勝手に持ってって、自分の部屋の本棚にしまってたんだよ」と編集長は弁解する。「仕事で必要になって、取り戻しに行ったら本の後ろから封筒に入ったお札がドサドサ出てきてさ」

「お小遣いをへそくりしてるんじゃ?」

「要らないって言われたから、ずっと渡してないんだ。お年玉もだよ」

「すごい自立されてますね」

「ほっつき歩いてる割にいつも一人だし。でも性格は明るいよ。優しいし友達になったらいい奴」

「お二人のお嬢さんならそうだと思います」

「ごめんな。なんか気を遣わせて」

自分が心配されるより気持ちは全然楽だ。

「まったく問題ないです」本心だった。

「プライベートに社員巻き込んでブラック企業だよな。言うつもりなかったんだけどさ。重く考えなくていいから。もしスーさんの気が合えば。難しいなと思ったら遠慮しないで言ってくれ」

すぐ近くに入口の灯りが見える場所で車を停め、編集長は携帯を取り出す。

「今、前に着いた。うん一緒」電話を切り、「すぐ来るって」と顔を向ける。

「すいません、私もちょっと」

看板が見えた頃から、生理的欲求が訪れていた。人混みで悪夢と出遭う恐怖はあったが、家に着くまで我慢するのは無理だった。

車を降りようと膝に載せたiPadを後部シートへ置く。同時にメールの受信音が鳴った。

「あん?」と編集長。

「リライトの返信じゃないですか」

「見てもらっていい?」

「確認します」メーラーを開くと、先程送り返した原稿がまたもや真っ赤に染まっていた。

「最初より燃えてますね。大炎上です」

「マジかよ」編集長は自らの額をコンコンと叩く。「なんつってる?」

「先方は、ご自身の書いた文面をそっくりそのまま使ってほしいみたいです」

「それは無理っしょ。だって意味通らなかったし」

「どうします?」

「直接話すっきゃないな」

「メールの最後に担当の電話番号があったはず」

「お願い」

十一桁の番号を言い終わると、フロントガラスの向こうに両手を振る人影が見えた。プルルルルと発信音が響く中、編集長が言った。

「あ、あそこで飛び跳ねてるのが娘のブルー。悪いんだけどさ、ちょっと二人で話しといてくれる?」

わかりましたと、私は車を降りた。

「こんばんスー」目が合うなり青は大声で言った。

黒髪のロングでスラリと背が高く、灰色のプリーツスカートに、リボンがあしらわれた白いフリルシャツを着ていた。マスクから覗く瞳は切長で力強く、なんでこんな子がわたしを? と不思議に思いながら挨拶を交わした。

「初めまして。ワガワです」

「もちろん知ってまーす」どこかで聞いた声だった。しかし今は急ぎの用がある。考えるのは後だ。

「すいません、ちょっと」断りをいれ、店に入る。青は後ろを着いてきて、トイレの前で歩みを止めた。

「お荷物お預かりいたします」頭を下げ、シャツの上からでもわかる細くて長い腕を差し出す。指先からは刺さりそうなブルーのネイルが伸びていた。

好意を持たれているようだし、断るのも悪い気がしてトートバッグを渡した。青は大事そうに胸で抱えて、入口に手を向けた。

「どうぞ。また“あいつら”が現れてスズ姐を驚かせねーよう見守ってますんで」

生理的欲求を満たすと、今度は疑問が湧いてきた。青は“あいつら”と言ったが、私の悪夢を知っているのだろうか。そこでようやくピンと来た。あの日、渋谷で出会った銀髪のジェンダーレス少女。ウィッグと服装が変わっていて気づかなかったが、間違いない。

化粧室を出た。青の姿はない。エントランスに戻ると、自動ドアの向こうで私のバッグを振っていた。歩みを速めると、車とは逆方向へ姿を消した。真意が分からず、不安がよぎる。鬼ごっこがしたいのか。言動から察するに、青が悪夢について何か知っているのは間違いない。車で待っていれば戻ってくるだろう。でも編集長の前で話したくない。だから追いかけっこに付き合うことにした。

青はフリルを揺らし、『不思議の国のアリス』に出てきた白ウサギのようにピョンピョンと夜を駆ける。

公園を突っ切り、建設中の立体駐車場も越え、三分ほど追いかけたところで私の身体は限界を迎えた。地面にしゃがみ、マスクを下ろし、呼吸を整える。

道路の先で、街灯に照らされる青のシルエットが見えた。堤防の上に立ち、東京湾を眺めている。その瞬間、影は海へ飛んだ。声にならない悲鳴を上げ、私は痙攣するふくらはぎに鞭を入れ、もう一度走った。

潮の匂いがした。

遠くから薄い塀に見えた堤防は、近寄ると完全な壁だった。高さ約百五十センチ、幅四十センチほどのコンクリートが東京湾と地面を遮っている。青が落ちたのは、直角に折れた堤防のコーナーで、波のぶつかる音だけが耳に届く。一一〇番したいが、携帯は青に渡したカバンの中。藁にもすがる思いで見回すと、右手に鉄の階段があった。カンカンと駆け上がり、ゆらめく海に目を凝らす。ナトリウム灯のオレンジ色に照らされた水面は漆黒で、奥底へゆっくり吸い込まれていく姿を想像し、恐怖がベッタリと背中に張り付いた。それを振り払うように青の名を叫ぶ。返事はない。

「どうしよ」自分の声が弱々しい。助けを求めようにも人の気配はゼロだ。手をついてもう一度、海面を凝視した。堤防のキワに浮かぶゴミが静止している。光は届かず、潮位も上がってはっきり見えないが、堤防と海の間にもう一段、縁があり歩けるようだった。

右方向は一直線に堤防が伸び、青らしき姿はない。左を振り向くと、およそ十メートで直角に曲がり、その先が死角になっていた。

立ち上がると落ちそうなので、ザラザラとしたコンクリートの上を這って進む。半分ほど行くと、眼下に白いフリルが見えた。

堤防のコーナーは、L字の隅を斜めに埋める形で足場が組まれ、小さな船着場のようになっていた。

青はその壁にもたれ、夜空を見上げる姿勢で地面にペタリと座っている。上から呼んでもピクリともしない。側に私のバッグが見えた。降りれば携帯で助けを呼べる。壁は私の背より高く、足下も真っ暗だ。普通なら諦める。しかし青からただならぬ気配が漂っていた。このままでは死ぬ、そんな直感が私の背中を押した。

暗闇に向かって落ちる。下までは目算より遠く、やばいかもと思った直後、靴が地面に着き、そのまま滑って、お尻をしたたか打ちつけた。身悶えして痛みに耐える。

足元は藻でヌルヌルだった。腐敗したような臭いが漂い、不吉さを増幅させる。青の元へにじり寄り、抱き抱えた。

どんどん命が消えていくのを感じる。転んで頭を打ったのだろうか。どこかに大きな穴が空いて透明の血が抜けていっているようだった。死に立ち会った経験はないが、みんなこうして最期を迎えるものなのか。ふと輪河鈴の記憶が重なった。彼女もこうして枕木の上で死んでいったのだろうか。

怪我なら、傷口を縛ったり抑えたりして、出血を塞ぐことはできたろう。しかし、見えなければどうしようもない。

呼びかけも虚しく青の火は完全に消えた。なぜだか分からないがはっきりと感じた。突然の出来事で混乱しているが、別のどこかで状況を完全に受け入れていた。

青は死んだ。私の内部にある何かが冷静にそれを告げる。

助けを呼ぶためバッグを手に取った。編集長の顔が浮かんだ。どう説明していいか、まったくわからなかった。娘さんにカバンを取られ、追いかけたら、堤防から飛び降りて亡くなりました。事実だが、上手く説明できる自信はない。警察を呼ぼう。それとも一一九番がいいのか。しかし、逡巡は無駄だった。

バッグから携帯が消えていた。逃げる途中に落とした様子はない。青が持っているのか。魂の抜け殻となった身体を探る。スカートのウエストバッグに薄い膨らみがあった。ポケットのバックルに手をかける。

「はい、そこまでー」と声がした。

青は目を開いていた。死体のようだった顔がみるみる生気を取り戻していく。

「ゲーム終了でーす」ふざけた口調だった。「アンタは合格。まーそれはそれで、アタシも自信なくなるんだけどさ」

青は頬を膨らませる。

死んだという確信を覆され、何故そんな考えに支配されたのか違和感を覚えた。それをかき消したくて、私は当たり前の疑問を口にする。

「これ何なの」

「すっごく単純に言うとドッキリ人間性テスト」

なめた答えだった。

「あなたユーチューバーかなんか」

「ちげーよ見守り隊だい」マスクの上から親指で鼻を擦る。目つきがおかしい。

「公園でも聞いたけど、それどういう意味?」

「覚えててくれたんだね。嬉しい」

テンションも変だった。クスリをやっているのかもしれない。でもとりあえず生きていてよかった。

「こんなとこで何をしてんの?」

青はゆっくり人差し指を私に向ける。ネイルの先にべったりと泥がついていた。

「見守ってる奴らを見守ってんのおー」語尾が叫びになり頭を振る。「だめだ。やっぱ戻ってすぐはキモい」

何か良からぬことをしていたのは間違いない。沈黙が流れる。遠くから、ミャーミャーとウミネコの鳴き声が聞こえた。

「ここ臭ぇ」青は少し落ち着いたのか、静かに呟いた。

「自分で来たくせに」

安心するとだんだん腹が立ってきた。

「そこらへんでくたばって関係ないのが来たらダメだから。アンタと二人きりになんないと」

青は“くたばった”と言った。チリチリと嫌な予感が頭をかすめる。それから逃げるように、私は青を問い詰めた。

「あなたドラッグやってるでしょ」

「あんなコスパの低いものごめんだよ。くれんだったら付き合うけど」悪びれずに言う。

「じゃあこんなとこで何してたの?」

同じ質問を繰り返す。青は笑いを噛み殺して言う。

「一応聞くけどさ、アンタ、アタシが死んだのはわかったよね」

急な質問に私は動揺を隠す。

「わかんないけど」言葉を濁すが、青は追求を緩めない。

「どう感じた?」身を乗り出す。

「だから助けたでしょ。悲しくはなかったけど」

「泣いたら満点だったけどね。まーでもクリア。こんなことってあんだね」

青は嘆息を漏らす。

「死ぬ真似して、私がアナタを助けるかどうか試したってこと?」

ひどい趣味だ。しかし青は首を振った。

「逆だよ。アタシの“ご馳走”に釣られて出て来たら食うつもりだったの」青は右手で狐の形を作り、パクパクと空中を噛む仕草をする。「アンタ オモシロイカラ キライジャナイ」と声色を変える。手の狐にアテレコしているらしい。

「いい加減にしてくんない?」私はその手を叩いた。「走らされて、飛び降りて、お尻も痛いし、服も汚れて、ドッキリ? 挙句わけのわかんない話を永遠と」情けなくて腹立たしくて肩が震える。

「あーごめんごめん」青は私の頭に手を置く。

「やめてよ馴れ馴れしい」振り払う。

「アンタのこと気に入ったし、聞きたいこと全部話すから、機嫌なおしてよ」

青は立ち上がると、夜空に向かって大きく背を伸ばした。

「で、何が知りたい?」

長い手足を広げた青はふわふわと掴みどころがなく、毒を持つクラゲのようだった。

「私があの時、渋谷で見たものについて、あなた何か知ってる感じだったけど」

「いきなりメインディッシュから食べるタイプなんだね」

「何でも教えてくれるんでしょ」

「こう見えてアタシは前菜から頂くんだ」

あの夫人が母親ならそうだろうなと思う。

「テーブルマナーの話はいいから結論を教えて」

「アンタさ、もしかしてヘリコプターで山の頂上に下ろされても、インスタにあげて楽しめちゃうタイプ?」

「何の話してんの」怒ったものの胸騒ぎが止まらない。青は声のトーンを落として言う。

「知ったらもう山から降りれなくなる。それでもいい?」

私は質問には答えず長いため息で返事をした。青は続ける。

「ほとんどの人は妄想だと思って聞き流すし、アタシもその方が都合が良い。けどアンタは……」

「嘘は聞きたくないんだけど」

「ものの例えだよ。アタシは止めた。これから先へ進むのはアンタの意志。いいね」

青はマスクを外して深呼吸をした。視線の先には暗黒の海が広がる。

「#3 火花」に続く。