MUSIC VIDEO

LISTEN

NOVEL

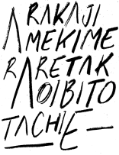

奇跡は誰にでも一度おきる、だがおきたことには誰も気がつかない。

──楳図かずお『わたしは慎吾』より

東京

東京。朝十時。高田馬場にある編集部に着くと三人のスタッフがいた。休職中にオンライン会議で話したが、実際会うのは初めてだ。“私”の中で固まりつつある“輪河鈴”像をイメージし「おはようございます」と順番に会釈した。

「あれ、今日はスーさん渋谷でしょ?」編集長が顔を上げ、ぎょろりと目玉を動かす。輪河鈴をスーさんと呼ぶのは彼だけだ。編プロ『東京物語』の代表で、スタッフ全員に勝手なニックネームを付けている。社長と呼ばれるのが嫌らしく、自らも“編集長”を名乗っている。

「忘れものをしちゃって」机が輪河鈴のものか確認し、引き出しを開ける。記憶どおり、トレーの上に「エディター ワガワ スズ」と記された名刺の束があった。バッグへしまい、元気よく訊く。

「宮下公園って出口どこでしたっけ?」

「ハチ公改札から、スクランブル交差点の右側を渡って、高架潜ると確か案内板があったはず。全員分のお水を用意しといてね。公園の手前のコンビニで買えばいいよ。領収書も忘れずに。あ、お金は大丈夫?」

編集長には年頃の娘がいるそうだ。お節介が高じて避けられてると噂だったが、今の私にはありがたかった。

「ミネラルウォーターくらいは買えます」

「電車でいける? 営業車空いてるけど」

パソコン画面に目を戻して言う。

「運転する方が怖いです」輪河鈴はペーパードライバーだった。

「わかった。行ってらっしゃい」

編集長と、無言で作業する先輩編集部員に会釈をした。マスク越しだから表情は見えないが、まだまだ腫れ物扱いされているなと思った。

一か月前の深夜、輪河鈴は回送列車が近づくK駅ホームから転落した。今、私がこうして話せるのは、千六十七ミリメートルのレール幅に身体が収まったからだ。線路と並行して仰向けで横たわる輪河鈴の鼻先を擦り、電車が警笛とブレーキ音を轟かせ緊急停止した時、頭上には五両目後部の連結部があったという。

車体と枕木三十センチの隙間から助出された輪河鈴は、昏睡状態でそのまま一週間眠り続けた。病院のベッドで意識を取り戻した“私”は、あらゆる記憶を失っていた。

診断は脳の血流障害か精神的ショックによる一過性の全健忘。

「MRIでは問題ないのでしばらく観察しましょう」説明する担当医がシェパードに似ていると思ったのが、私の初めての記憶だ。

その隣には、医師が言葉を発する度、小さく頷く中年女性がいた。群れからはぐれた鳩のようだった。年配の看護師が「お母さん」と呼びかけ、この哀れな鳩が私の母親だと認識した。

それから自分に起きた回復のプロセスが普通なのかは分からない。しかし個人的に興味深い体験だった。

まず母から私が「わがわ すず」であると繰り返し聞くうち、名前に紐づいた最近の出来事、会社の名刺から、仕事、職場、同僚の記憶が蘇った。編集部には大学の先輩がおり、追想は学生時代に飛んだ。友人を思い出しながら過去へ遡り、合格発表日にたどり着くと、甘く香ばしい匂いが私を包んだ。母は記念日に、マドレーヌを焼く。それは彼女の人生観と深く結びついていた。

母は、様々な宗教を渡り歩き、気に入った教義をパッチワークの如く繋ぎ合わせ、自らの物語を作っていた。その真ん中にあったのがマグダラのマリアだ。キリストの死と復活を見守り、マドレーヌの由来になった女性。母は娘の記念日をマドレーヌで祝い、いつも同じ祈りを捧げた。

「主よ、わたしを平和の器としてお使いください。憎しみに愛を。分断に調和を。闇に光を。与えることで私たちは受け取り、許すことで、赦される。 死ぬことにより、私たちは永遠の命に生まれ変わるのです」

『平和の祈り』と呼ばれる有名な祈祷文を母がアレンジしたものだった。祈りの言葉は輪河鈴の記憶の最深部まで根を伸ばしており、マドレーヌの香りとともに、幼少期の思い出を私の元へ運んで来た。

奇妙な回顧について相談したところ、担当医は少し考え「さながらアナムネシスですね」と言った。古代ギリシャの哲学者プラトンが説いた概念で、日本語では『想起』と訳される。人間の魂は永遠で、生まれる前に全てのことを知っている。だから何かを学んだと感じても、それは忘れていた知識を思い出したに過ぎない。医師の話す内容ではない気がしたが、そっけない検査結果よりも、私に起きた状況を説明する物語としてしっくり来た。

私の想起は単線で、同時に複数のエピソードが浮上することはない。リンクを辿って、SNSの投稿をランダムに行きつ戻りつする感覚だ。そうして私はベッドで輪河鈴が歩んだ二十五年を思い出していった。しかし全てではない。ホーム落下前の数日間が空白だった。

ネットで調べたところ、事件や事故前後の記憶が戻らないのは『解離性健忘』と呼ばれ、強い精神的ショックを受けて発症するとあった。

駅で何が起きたのか。それは事故をきっかけに発生した“私”へ通じる、そんな直感があった。しかし、触れるのは避けたい気持ちもあった。禁忌を破ったのは義父だった。

退院前日、義父は病室を訪れ「俺に迷惑をかけるな」と呟いた。実父は物心つく前に亡くなっており、彼は母親の再婚相手だ。初めて会った日から輪河鈴を前夫の劣った娘として扱い、腹を空かしたカラスがゴミ袋を突くように蹂躙した。それ以降、暴力は日常となった。自立心に乏しい母は生活のためカラスを頼り、輪河鈴の無垢な魂は、鋭いクチバシで刺される度、傷つき、瘡蓋のような分厚い膜に覆われていった。少しでも悲しみや怒りを見せると義父が怒ったので、常に笑顔を浮かべた。そうして感情を殺すうち、心は硬い殻に閉ざされた。それは中身を失った歪な器だった。

義父から贈られた望まざるギフト、潰したいと思ったが、母の祈りに止められた。

──憎しみに愛を。許すことで赦される。主よ、わたしを平和の器としてお使いください。

義父と母、二重に拘束された輪河鈴は、両者を超越する存在として王を欲した。そして空っぽの心に玉座を置いた。そこに座るのは神でも悪魔でも良かった。醜い器を壊してくれる王とともに死ぬことで、永遠の命へ生まれ変わる。それが輪河鈴の望んだ物語だった。

輪河鈴が生き残るにあたり、喜怒哀楽を捨て、器になるという戦略はベターだった。家にいる間、心の維持に必要な愛情は、最低限ではあったが母から供給された。しかし社会へ出ると、分厚い外殻は致命的な障壁となった。魂は感情を通じて他者と繋がる。精神的な交流が機能しないことで、輪河鈴の心はゆっくり死んでいった。

その事実を前にしても、輪河鈴は義父に対して一切の感情を抱かなかった。

だから病室で遭った時、私は貴重な事実を教えてくれたことに感謝さえした。それはほんの少しでも輪河鈴に愛情があれば話すのを躊躇する内容だった。

事故の数日後、義父に電話がかかってきた。相手は鉄道会社で、駅のカメラ映像を確認したところ、娘さんに責任が発生しておかしくない状況だと言われた。つまり自殺が疑われたのだ。しかし、奇跡的に傷を負わず、回送列車で遅延や振替輸送も発生しなかったため、損害賠償の対象から外された。

「今度やるなら一人でな」

義父が出ていくと、涙が出た。私は輪河鈴のために泣いた。

事件の前後で何かが決定的に変わっていた。今の私は、想起した記憶を頼りに輪河鈴の人生を生きる別人だ。

担当医は、事故のショックで離人感が現れていると言い、心療内科の紹介状を書いてくれた。しかし病院に行くのは気が重い。もし今の私がエラーなら、治療すれば消えてしまうではないか。

ぐるぐる考えているうちに、電車は渋谷駅で止まった。

ハチ公出口からスクランブル交差点を渡って、コンビニでミネラルウォーターを買う。初夏の日差しが快く、少し汗ばんだ。公園内の待ち合わせ場所へ行くと、カメラマンとライターはすでに到着していた。

パーク内のギャラリーで個展を開く新人アーティストへのインタビュー。それが今日の仕事だった。座組みは編集長で、私の復職にあたって、扱いやすいベテランの外注スタッフを選んでくれていた。二人とも面識はあった。四角い顔がカメラマンで大阪出身。丸顔のライターはイタリアに住んでいたとかで、コロナ禍前に日本へ帰国していた。

仕事は初めてだったので名刺を出すと、カメラマンが口をへの字に結んだ。

「あれ、ぼくら前にもらいましたよ。ワガワさんでしょ?」

事故直前の空白期に会ったのか。すいません、と名刺を引っ込める。

「え、いつ?」黒縁眼鏡のライターが首を傾げた。

「取材終わりで、馬場の編集部にお伺いした時、自分から声かけて握手したはりましたよ」ライターの肩をぽんぽんと叩く。

「マジっすか」マスクから息が漏れ、レンズが曇った。

「名刺交換してケースに入れたはったから、あるんちゃいます?」関西弁であけすけに言う。

「そうでしたっけ?」ライターは眉を寄せて私を見る。

「実は私も体調を崩してしばらくお休みをいただいていて、記憶があやふやで」

「コロナですか?」とカメラマン。

曖昧に頷き、相手の推測に任せる。この場で話すようなことでもない。

「本当だ、あった」眼鏡の奥で目を丸め、輪河鈴の名刺を取り出した。

カメラマンは得意気に頷き「具合はもういいんですか?」と私に訊く。

「一応」答えると、微妙な間ができた。

「健康第一ですね」空気を察してライターは話を切り上げる。

「ちょっと早いけど行きましょか」カメラマンの一声で、私たちはギャラリーが入るガラス張りの建物へ向かった。

空は青く澄み渡り、そよ風が瑞々しく茂った街路樹を揺らす。復帰を祝福してくれているようで心地良い。久しぶりの現場を頑張ろうと前向きな気持ちが湧いてきた。私と輪河鈴を隔てる違和感が少しずつ溶けていく。記憶にはないものの、輪河鈴は仕事が好きだったのかなと思った。この感覚を忘れないでおこう、そう意識した瞬間、私の心は砕け散った。

ガラスドアを開けて建物から出てきた黒い瞳と目があった。見覚えがある。名前は知らない。年齢不詳、男性か女性かもわからない。中性的でとてつもなく端正な顔つきだが、特徴がまったくないので、後から思い返すことはできないだろう。あらゆる人種の写真を集めて平均値を取ったような、その顔が笑う。哄笑は叫びとなり、終末を告げる耳障りなラッパ音が鼓膜をつんざく。背後には同じ顔が無限に並び、気づくと私もその一人になっている。いつか見た悪夢。それが突如、鮮明に蘇り、目の前の現実と重なった。口の中がカラカラに乾く。

得体の知れない恐怖だった。気を抜くと叫んでしまいそう。地面に膝をつき、ゆっくり唾を飲み込む。

「顔色やばいですよ」ライターの声が遠くから聞こえる。

「す、すいません」声を絞り出す。カチカチと歯が鳴るのを止められない。

「熱あります?」ひんやりとしたライターの手が額を覆った。

首を振ると、胃がキュッと収縮し、今度は吐き気に襲われた。

「食あたりちゃうか?」とカメラマン。

「かもしれないです」恐る恐る見回すと悪夢は消えていた。しかし立ち上がることができない。

「打ち合わせもしてるし大丈夫なんで、輪河さんは休んどいてください」ライターの提案に、カメラマンは無言で私の体を立たせ、近くのベンチに座らせた。

ライターはミネラルウォーターの入った袋を持ち、一本取り出して私に渡す。

「無理するのは良くないから。様子見て、もし行けそうなら来てください」

「いや、でも」言ってはみるが、下半身に力が入らないのでは仕方がない。

丸と四角、二人のおじさんがガラス張りの建物に吸い込まれていくのをぼんやり見つめる。姿が消えると若干気持ちが落ち着いてきた。携帯を取り出し、先程の異変について調べる。

通常、夢は睡眠とセットだ。しかし稀に目覚めながら見ることがあるらしい。それを白昼夢という。六〇年代、LSDを体験した作家が、街ゆく人の顔が全員知り合いに見えたというバッドトリップを書いていた。自分の脳もそれに似た状態なのだろうか。いずれにせよ、なんらかの異変が進行しているのは間違いない。どこからかまた悪夢が戻ってくるような気配を感じた。ガラスの建物が魔城に思える。あそこへは入れない。恐怖を前に仕事の責任感が折れた。それがショックだった。

重い足取りで渋谷駅へ向かう。行きと同じ道が、まるで違って感じる。ライターに連絡しようと携帯を取り出す。

「先程はご迷惑をおかけしました。今から病院に」そうメッセージを打ったところで「おねーちゃん」と背後から声がした。聞こえないふりをしてやり過ごす。今度は「ワガワスズ」と名前を呼ばれた。

こわごわ振り返ると、そこにいたのは十代の女性だった。私より拳一つ背が高い。少年のような直線的な身体でホットパンツから小麦色に焼けた細長い足が伸びている。黒マスクに赤いアイライン、髪は銀色のウルフカット、ジェンダーレスガールというジャンルがあるなら多分こんな感じだろう。

「これ」彼女は気怠そうに長い手を伸ばす。エメラルドブルーのネイルが太陽にきらめいた。人差し指と中指に『輪河鈴』の名刺を挟んでいる。あ、と声が出た。ベンチに座った時、落としたらしい。

「すいません」受け取ると、緩やかな風に銀色の前髪が揺れた。憂いを帯びた瞳を私に向け、少女は目を閉じる。

「めずらしー初めて見た」

輪河という苗字のことかと思ったが驚くほどでもない。やはり顔色が悪いのか。しかし初対面でジロジロ見られるのは不快だった。

「体調が悪くて」軽く咳き込む。一人にしてほしかった。しかし、少女は意に介さない。

「アタシね、見守り隊やってんの」

「はぁ」ため息を吐いたが、少女は気にせず話し続ける。

「おじいちゃん、おばあちゃんが緑のチョッキ着て小学生を誘導するあれ。アタシはここで人類を見守ってんの。はははウケる」

真昼間から幻覚に襲われ腰を抜かし、仕事も飛ばして、変な女子に絡まれる。なんてついてない日なんだ。

「ありがとうございます」名刺の礼を言って足早にその場から去る。

「またねスズさん」少女の声が背中越しに響いた。

会社に戻り事情を説明し、紹介された心療内科医へ行った。事故がきっかけで現れた健忘症状、“私”と“輪河鈴”の分離感、宮下公園で見た白昼夢を話すと、『自律神経機能不全を伴う神経症』と診断され、安定剤を処方された。

家に帰って薬を飲んで横たわると、巨大な暗闇に呑み込まれた。え、これ死ぬんじゃないの? そう思った瞬間意識がぷっつり途切れ、気づくと朝だった。いくら何でも効き過ぎである。強い薬と間違えられたのか。頭はクラクラするし酷い気分だ。幸いだったのは、出社時間に間に合うタイミングで起きられたこと。シャワーを浴び、サッと眉だけ描きマスクを付けて家を出る。

そこで、またもや白昼夢に襲われた。

電車の中ほどに立ち、景色を眺めていた。明るいホームを出て暗いトンネルに入ると、窓ガラスに様々なマスクを付けた満員の乗客が映る。

その中に、悪夢はいた。

完璧に均整がとれた美と醜悪さが同居する顔。鼻と口を隠していてもはっきりとわかった。シャツの下で冷たい汗が脇腹を這う。しかし二回目で少し余裕もあった。吊り革を掴む手にグッと力を込める。前回はよく見えなかったが、今日はベージュのスーツを着た女性だった。マスクをしているが間違いない。その証拠に隠した口元から笑い声が漏れた。電車は揺れながら走り、耳障りな金属音を軋ませる。それが嬌笑と混じり、不快なユニゾンを奏でた。また倒れてしまうのが嫌で、ゆっくり呼吸し意識を保つ。免疫ができたのか、以前よりは耐えられた。すると、かすかに旋律が聞こえた。忌まわしいノイズの奥で、メロディと呼ぶには単調なパターンが繰り返されている。それは朽ち果てた教室に取り残された幽霊が、永遠と黒板をひっかいているかのような、恨みと寂しさに満ちた負のハーモニーだった。耳を傾けてはダメだ、そう本能で感じた瞬間、突然のアナウンスが流れた。

「緊急停車します。何かにおつかまりください」

ほぼ同時に急ブレーキ。進行方向へ抗いようのない力が加わり、身体が前方へ投げ出される。身体の支えがなかった乗客は悲鳴を上げ次々と転倒した。今度は警笛。その直後、ガンと衝撃が走り、ゴンゴンゴンと何かが床を擦って車輌の下を移動していった。

線路で立ち往生し、鎮まり返る車内に「ただいま接触事故が発生しました」と車掌の声が響いた。

復旧には一時間かかった。電車を降り会社に着くと完全な遅刻で、五人の編集スタッフが働いていた。無言で現れた私に編集長が声をかける。

「ニュースやってるよ。大変だったな」

「おじさんみたいですね」大学の先輩、小渕さんが携帯をいじりながら言う。「朝からずっとホームをウロウロしてたって目撃情報が」

「そんなことまで投稿されてるの?」と編集長。

「動画も上がってますよ」小渕さんは携帯を向ける。男性の怒声が聞こえた。

編集長は画面を一瞥する。

「次から次へ、いろんな事件が起きてあっという間に広がるけどさ、どうせ一か月後には誰も覚えてないんだろう」

「SNSとはそういうものです」小渕さんは知ったような口をきく。編集長はチラリとこちらを見て、言葉を続ける。

「僕なら本を書くな。タイトルは『駅で見かけた変な人』」

私が黙っているから、話題を変えてくれたようだ。そういえば輪河鈴の事件でもSNSには書き込みが溢れていた。

「売れなさそうですね」小渕さんは思ったことをそのまま口にする。

「そうか、紀元前三世紀に書かれた『人さまざま』って本は、市場に集まる人々の欠点をあげつらった内容だけど、いまだに読み継がれてるよ」

「面白いんですか、それ」携帯で検索する小渕さん。

「舞台は二千三百年前のアテネだ。人の行動もすっかり変わってると思うだろ。ところがどっこい、ケチだったり、噂話が好きだったり、現代人と同じなんだ。そこが楽しい」

「へえ」小渕さんは素直に感心する。

「いいか、ブッチ。本ってのは時を超えるんだ」

「でも僕らはwebの仕事が九割ですけどね」小渕さんは軽くからかいを込めたニュアンスで言う。

「まあいいさ。とにかく怪我人がいなくて何よりだ」編集長は私に視線を向ける。

ベビーカーを押して満員電車に乗ろうとした女性がホームにいた男性と口論になり、男性が激昂。ベビーカーを奪って線路に投げ捨てたというのが事件の全容だった。幸い赤ちゃんはお母さんが抱きかかえていて無事だった。

「すごい音がしたから、てっきり人だと思って……」続く言葉が出てこない。頬に一筋、熱いものが伝った。

「引っ張られるから考えない方がいいよ」そう言ってから編集長は、すぐに気まずい表情を浮かべた。おそらく、私に起きた事故の内容を知っている。義父から何か言われたのだろう。編集長は自責の念を持ち、気を遣ってくれている。

泣き止みたい。でも無理だった。接触事故のショックが新たな記憶を蘇らせていたのだ。それは感情と強くリンクしていて、自然に涙が溢れ出す。

視界がにじみ、その向こうに、あの時の光景が浮かぶ。輪河鈴は確かに自分の意志でホームから飛び降りた。そして、その傍らには誰かがいた。

それから数日間は平穏に過ぎた。編集長の配慮で、仕事を自宅での作業に変えてもらい悪夢との遭遇機会は無くなった。しかし、一人でいると意識は過去に囚われる。

輪河鈴の記憶は、幼少期に経験したマドレーヌ関連の思い出を除き、感情と完全に分離していた。喜怒哀楽がないためのっぺりしている。心を覆う分厚い外殻のせいで、世界をそのようにしか認識できなかったのだろう。しかし今の私に殻はなく、情緒もそれなりにある。それが、私と輪河鈴の間に断絶を生んでいた。

ただ、ベビーカー事件で断片的に想起した飛び込み直前の記憶には、鮮やかな情動があった。それは解放感であり、認めたくはないが、死を前に輪河鈴は喜びを感じていた。彼女はマドレーヌのような優しさに包まれていた。カム・スウィート・デス。彼女は砂糖菓子の死神と恋に落ちたのだろうか。

「#2 青」に続く。